本が好きで気づけば数百冊。気がつくと家の本棚はぎっしりで、リビングや寝室にも積み上がった状態になっていました。子どもが成長して生活スペースが限られる中、「本を減らす」か「データ化する」かの二択に迫られ、わが家は書籍の電子化(自炊)に挑戦しました。

この記事では、700冊のデータ化を進めて感じたメリットや方法、実際に使った機材、注意点をまとめます。

書籍をデータ化するメリット

書籍を電子化して感じた最大のメリットは以下の3つです。

- 省スペース:本棚が空き、部屋がすっきり。子どもの遊ぶスペースも確保できる

- 検索性の向上:PDF化すればパソコンやタブレットでキーワード検索が可能

- 持ち運びの自由:iPadに数百冊を入れて通勤や旅行先でも読める

紙の本に愛着はありますが、子育て世帯にとって「場所の確保」は大きな課題。電子化はその解決策になります。

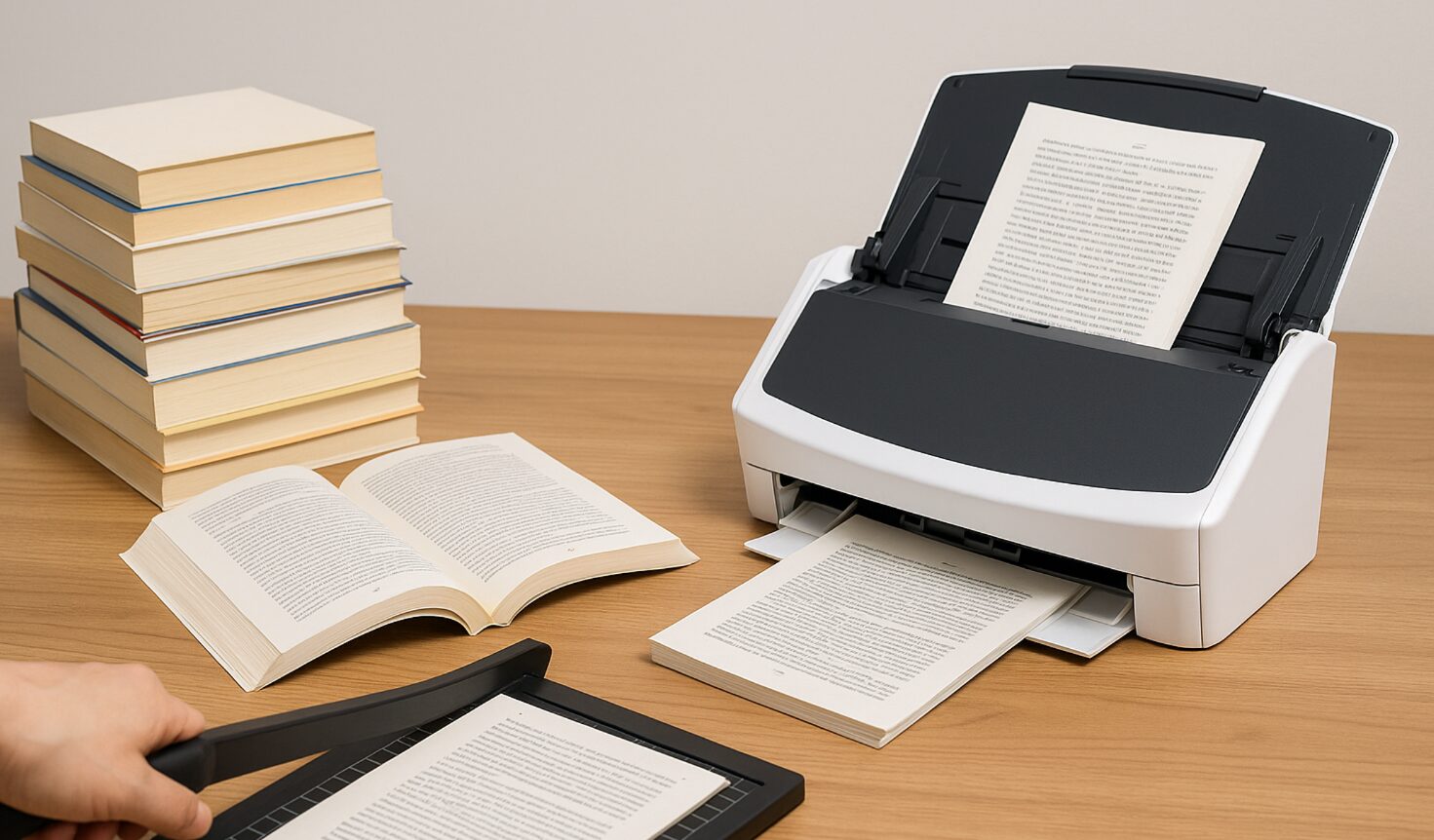

実際に使った機材とソフト

わが家では以下の機材を利用しました。

- 裁断機:大型カッターで背表紙を切り落とし、ページをばらす

- スキャナー:Fujitsu ScanSnap iX1500

- 1分間で数十枚を読み取れる自動給紙スキャナー

- PDF形式で保存でき、OCR(文字認識)も対応

- 保存先:クラウド(Google Drive)+外付けHDD

クラウド保存にしておくと、スマホやタブレットからもすぐに読めて便利です。

データ化の手順

- 背表紙を裁断

→ 裁断機を使い、1冊ごとに背を落とす - スキャナーで読み込み

→ 50〜100枚単位で自動給紙し、PDF化 - OCR処理

→ 文字検索ができるよう、ソフトで文字認識を実行 - 保存・整理

→ ジャンルごとにフォルダ分け(医学書、ビジネス、趣味など)

700冊を処理するのは根気が要りますが、作業をルーチン化すると1日数冊ずつ進められます。

注意点と失敗談

- 裁断の精度が重要:曲がるとスキャナーで紙詰まりしやすい

- 保存形式の選択:PDFに加えてJPEGで残すか迷ったが、検索性を考えてPDFに統一

- バックアップ必須:HDDだけでなくクラウドにも保存し、二重管理にして安心

最初は裁断がうまくいかず何冊か失敗しましたが、慣れるとスムーズに進みます。

データ化して生活がどう変わったか

- リビングに積んであった本がなくなり、子どもがおもちゃを広げられる空間ができた

- 読みたい本をすぐに検索でき、隙間時間の読書が増えた

- 本の劣化を気にせず、半永久的に保存できる安心感がある

物理的な余裕ができただけでなく、心理的にも「本に追われている感じ」が減り、生活の質が向上しました。

まとめ

書籍700冊の電子化は大変でしたが、やってみて本当に良かったと感じています。

省スペース、検索性、持ち運びの自由――どれも子育て世帯にとって大きなメリットです。

これから本のデータ化を考えている方は、スキャナーやクラウド保存を組み合わせ、無理のないペースで進めるのがおすすめです。

参考資料

- 富士通:ScanSnap公式サイト https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/

- 総務省「家計調査」https://www.stat.go.jp/data/kakei/